Berge aus Kies auf einer Baustelle. Ein Bunker voller Hackschnitzel. Hohe Haufen aus Wertstoffen in einer Recyclinganlage. Egal in welcher Branche – Schüttgutlager gehören für viele Unternehmen zum Alltag. Doch für alle stellt sich eine Frage immer wieder: Wie viel Material befindet sich tatsächlich an einem bestimmten Standort?

Die Volumenmessung von Schüttgut, also die Bestimmung des exakten Materialvolumens, ist ein entscheidender Faktor in materialintensiven Industrien wie Bauwesen, Holzverarbeitung, Abfallwirtschaft oder Landwirtschaft. Präzise Daten über Bestände unterstützen Einkauf, Produktionsplanung, Compliance, Finanzberichterstattung und Vertrieb.

Trotz dieser Relevanz setzen viele Unternehmen noch immer auf veraltete oder ungenaue Methoden zur Schüttgutvermessung, wenn es um die Überwachung ihrer Lagerbestände geht.

Traditionelle Methoden zur Schüttgutvermessung und ihre Grenzen

In der Praxis basiert die Schüttgutmessung häufig auf manuellen Schätzungen. Mitarbeitende vor Ort begutachten die Materialhaufen mit bloßem Auge und leiten daraus eine grobe Volumenangabe ab. Diese Methode wirkt zwar unkompliziert, ist jedoch stark fehleranfällig.

Andere Unternehmen greifen auf mechanische Verfahren wie Förderbänder, Radlader oder Fahrzeugwaagen zurück. Diese Systeme erfassen zwar, wie viel Material bewegt wird, nicht aber das gesamte Lagervolumen zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Manche Betriebe lassen ihre Bestände in größeren Abständen – etwa einmal pro Quartal – von Drohnen oder Laserscannern vermessen, oft über externe Dienstleister. Diese Technologien sind zwar genauer als reine Schätzungen, gehen aber mit hohen Kosten, zeitverzögerter Datenverfügbarkeit und geringer Messfrequenz einher.

Allen traditionellen Methoden zur Schüttgutvermessung ist gemeinsam, dass sie ungenau sind und keine Echtzeitdaten liefern. Manuelle Schätzungen können um 20 bis 30 Prozent vom tatsächlichen Volumen abweichen. Hinzu kommt: Die Daten liegen meist nicht in digitaler Form vor, was ihre Integration in bestehende Systeme deutlich erschwert.

Folgen ungenauer Schüttgutvermessung

Unpräzise oder veraltete Daten aus der Volumenmessung von Schüttgut sind weit mehr als ein lästiges Detail – sie können ganze Wertschöpfungsketten ins Wanken bringen.

In der Produktionsplanung führt eine falsche Einschätzung der Lagerbestände schnell zu Engpässen. Fehlen wichtige Rohstoffe, stehen Maschinen still, Liefertermine geraten in Gefahr und es entstehen teure Stillstandskosten.

Auch die Logistik leidet: Wer nicht genau weiß, wie viel Material sich in welchem Lager befindet, muss umständlich zwischen Standorten koordinieren. Das erhöht den Planungsaufwand, verzögert Auslieferungen und erschwert die optimale Auslastung von Transportkapazitäten.

Im Bereich Sicherheit und Compliance ist die Lage noch kritischer. Vor allem bei brennbaren oder gefährlichen Schüttgütern müssen Unternehmen jederzeit nachweisen können, dass gesetzliche oder versicherungsbedingte Höchstmengen eingehalten werden. Ungenaue Daten aus veralteten Methoden zur Schüttgutvermessung erhöhen das Risiko von Regelverstößen, Versicherungsfällen oder gar Haftungsansprüchen.

Auch die Finanzberichterstattung ist betroffen: Für Monats- oder Jahresabschlüsse sind exakte Lagerbestände Pflicht. Weichen die Werte von der Realität ab, drohen Bilanzfehler, Korrekturen und zusätzliche Prüfaufwände.

Schließlich hat auch der Vertrieb mit den Folgen zu kämpfen. Ohne verlässliche Daten aus der Schüttgutmessung lassen sich Kundenanfragen nicht schnell beantworten, Lieferzusagen verzögern sich und Marktchancen bleiben ungenutzt. Die Flexibilität sinkt – und mit ihr die Wettbewerbsfähigkeit.

Eine moderne Lösung: LiDAR-basierte Volumenmessung von Schüttgut

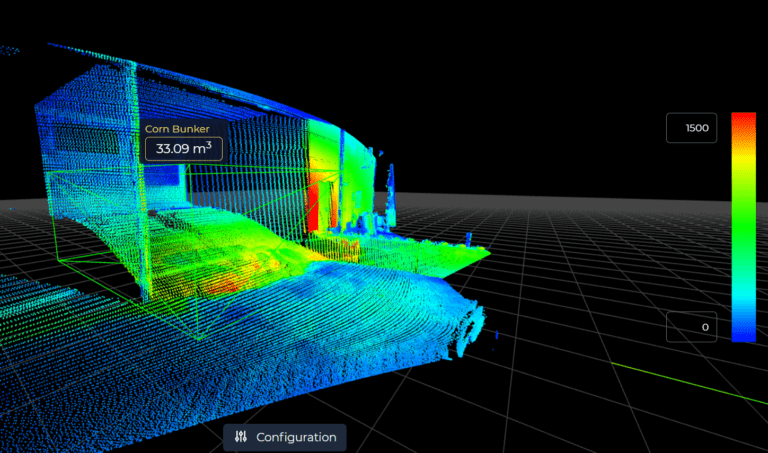

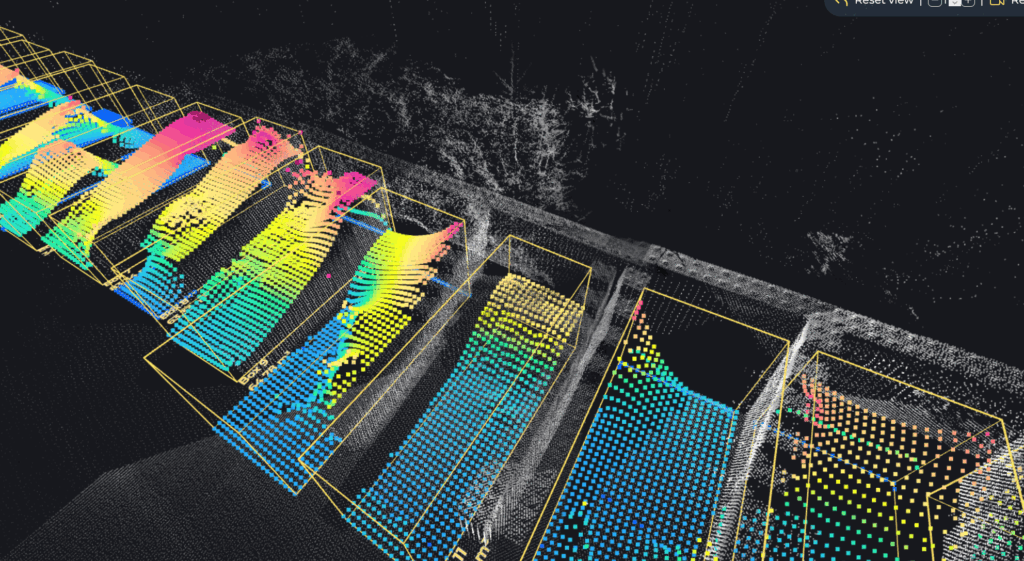

Angesichts der Schwächen klassischer Methoden zur Schüttgutvermessung setzen immer mehr Unternehmen auf moderne Technologien wie LiDAR. LiDAR (Light Detection and Ranging) nutzt Laserpulse, um hochauflösende, dreidimensionale Abbildungen von Oberflächen zu erzeugen. Lösungen wie der Blickfeld QbVolume LiDAR-Sensor verbinden diese präzise Lasertechnik mit einer Software zur Auswertung, und generiert so äußerst zuverlässige Messwerte.

Die erfassten 3D-Sensordaten werden von einer speziellen Software in konkrete, handlungsrelevante Informationen übersetzt. Konkret heißt das, dass die Software auf Basis der 3D-Daten das exakte Volumen in definierten Messbereichen berechnet. Unternehmen können diese Daten anschließend für Materialmanagement, Planung, Compliance oder Finanzreporting nutzen – ganz ohne manuelle Eingaben oder Schätzungen.

Der größte Vorteil dieser Technologie liegt in der kontinuierlichen, automatisierten und hochpräzisen Datenerfassung. LiDAR-Systeme liefern Volumenwerte in Echtzeit mit einer Genauigkeit von bis zu 99 % und lassen sich direkt in ERP-Systeme einbinden. So entstehen nahtlose, vollständig digitale Workflows.

Praxisbeispiele aus verschiedenen Branchen

Immer mehr Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Industrien setzen heute auf LiDAR-gestützte Methodenzur Schüttgutvermessung, um ihre Prozesse zu optimieren und die Transparenz im Materialmanagement zu erhöhen.

Abfallwirtschaft:

Ein Betreiber einer Müllverbrennungsanlage erfasste seinen Lagerbestand bislang mithilfe von Waagen und manuellen Messungen mit einem Greifer. Diese Vorgehensweise war nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Ein weiteres Problem: An Wochenenden und Feiertagen fanden keine Messungen statt, sodass sich der Energiegehalt des gelagerten Abfalls nur lückenhaft einschätzen ließ und die Verbrennungsanlage häufig nicht optimal ausgelastet war.

Seit der Einführung von QbVolume LiDAR-Sensoren wird der Füllstand der Bunker nun kontinuierlich und in Echtzeit überwacht. Die jederzeit verfügbaren Daten sorgen für mehr Planungssicherheit, stabilere Anlagenprozesse und eine effizientere Steuerung der Abfallanlieferung. Auch das Reporting gegenüber Behörden und internen Abteilungen ist nun schneller und verlässlicher.

Düngemittelproduktion:

Ein Hersteller mit mehreren Standorten führte früher nur einmal jährlich eine Volumenmessung von Schüttgut durch – und das über einen externen Dienstleister. Dafür mussten die Lagerbunker komplett geleert und anschließend wieder befüllt werden, was enorme Ressourcen band und den Betrieb störte. Den Rest des Jahres mussten sich die Mitarbeitenden vor Ort auf grobe Schätzungen verlassen, während der Vertrieb für jede Bestellung mehrfach nachfragen musste, ob ausreichend Material vorhanden war. Die Folgen: unnötige Lagerkosten, Überproduktion und verzögerte Lieferungen.

Heute verfügt das Unternehmen dank Echtzeit-Schüttgutmessung über einen vollständigen Überblick über alle Standorte. Die Vertriebsteams greifen direkt auf präzise Bestandsdaten zu, reagieren schneller auf Kundenanfragen und planen die Logistik effizienter. Kapital wird nicht mehr in übermäßigen Beständen gebunden, und der Kundenservice hat spürbar an Qualität gewonnen.

Zementindustrie:

Ein Unternehmen aus der Zementbranche musste CO₂-Kompensationszahlungen auf Grundlage des gelagerten Materialvolumens leisten. Die Bewertung erfolgte bisher manuell durch mehrere Abteilungen, was zu Abweichungen und unnötigen Überzahlungen führte. Mit der Einführung eines LiDAR-basierten Systems zur Volumenmessung von Schüttgut werden die Daten nun kontinuierlich erfasst. Das reduziert nicht nur die Auditkosten, sondern verbessert auch die Kontrolle über standortspezifische Emissionen und Lagerbestände.

Umsetzung in fünf klaren Schritten

Die Einführung der LiDAR-basierten Methoden zur Schüttgutvermessung von Blickfeld erfolgt in der Regel in einem strukturierten Prozess mit fünf Schritten:

- Bedarfsanalyse: Festlegen, welche Materialien an welchen Standorten und in welcher Häufigkeit erfasst werden sollen – inklusive Definition relevanter KPIs und betrieblicher Anforderungen.

- Sensorsimulation: Erstellung einer Simulation des optimalen Sensor-Layouts auf Basis der definierten Anforderungen, um eine vollständige Abdeckung der Schüttgutflächen sicherzustellen. (Mehr dazu in unserem Artikel zur Sensorsimulation)

- Systemplanung: Detaillierte Planung der Installation – von der Infrastruktur über die Verkabelung bis hin zur Integration der Hardware- und Softwarekomponenten.

- Installation und Konfiguration: Nach der Montage der QbVolume-Sensoren erfolgt die Einrichtung per Software. Hier werden Messzonen in der Punktwolke definiert und das System an die jeweilige Betriebsumgebung angepasst.

- Übergabe und Optimierung: Nach erfolgreichem Abschluss der Einrichtung wird das System an den Kunden übergeben. Durch kontinuierlichen Support können bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden, sodass dauerhaft präzise und wertvolle Daten geliefert werden.

Fazit: Mehr Transparenz und Effizienz dank moderner Messmethoden

LiDAR-gestützte Schüttgutvermessung ist eine zuverlässige, effiziente und skalierbare Antwort auf die Herausforderungen traditioneller Verfahren. Sie minimiert Produktionsunterbrechungen, senkt Compliance-Risiken und ermöglicht fundierte Entscheidungen in Vertrieb, Logistik und Finanzplanung.

Mit präzisen, in Echtzeit verfügbaren und digital integrierten Volumendaten treibt die Volumenmessung von Schüttgut die Entwicklung traditioneller Lieferketten hin zu agilen, transparenten und kosteneffizienten Strukturen voran. In einer zunehmend komplexen Industrieumgebung ist die genaue Kenntnis der Materialbestände nicht nur ein operativer Vorteil – sie ist ein strategischer Erfolgsfaktor.